今まで認知症等による口座を凍結されるリスクには、事前には任意後見人や家族信託などを使わないと対策できなかったのですが、三菱UFJ銀行の予約型代理人サービスは、銀行として新たな手段を提示してくれています。

まず予約型代理人サービスを申し込んでおくことが必要になります。本人が認知症等になったときに、代理人が銀行所定の診断書を提出し、本人の口座を閉鎖→代理人の口座を開設し、預金を移して管理を始めるという内容になります。当然本人に何もなければ、口座は本人が管理します。なおこの銀行での手続きは無料(診断書は別途手出し必要)となっています。

代理人には原則として2親等(親や子)までの親族が就任し、他に縛りはないので遠方の独立した子供も代理人になることができます。代用処置とも言える代理人カード(本人が申し込んで代理人となる人に渡すカード)では、三井住友銀行以外では同居や同一生計が条件になっていることが多く、この点でも優れていると言えるでしょう。ちなみに三井住友銀行では、本人が意思疎通できなくなった場合、成年後見人の利用を促しています。

参考:三井住友銀行の代理人カード

予約型代理人サービスは、事後のサービスであるため任意後見人や家族信託の一部の形と似ていますが、カバーしきれてない点もあります。

1つ目は代理人が何かあったときのために、次の代理人を定めておけないことです。この点は家族信託が優れていると言えるでしょう。

2つ目は代理人を監督する人がいないということです。成年後見制度や家族信託で定められる代理人への監督人が、予約型代理人サービスでは想定されていません。日弁連が全銀協に意見書を出している通り濫用も考えられるものであり、代理人に対する抑止という点においては、成年後見制度や家族信託が優れていると言えるでしょう。

これまでは三菱UFJ銀行のサービスの話でしたが、実はみずほ銀行にも三菱UFJと同じような代理人予約サービスがあります。一通りの手続きや条件は三菱UFJ銀行と似ていますが、申し込む際に「本人と代理人が一緒に来店」という項目があるのが一番の違いかと思われます。

ところでなぜ三菱UFJや みずほ銀行は、任意後見人に似た代理人予約サービスなるものを始めたのでしょうか。それは全国銀行協会が2021年2月18日の理事会でまとめた「金融取引の代理等に関する考え方」が元になっていると考えられます。

上記の考え方の中で、本人の認知能力低下時に関して、

「本人から親族等への有効な代理権付与が行われ、銀行が親族等に代理権を付与する任意代理人の届出を受けている場合は、当該任意代理人と取引を行うことも可能(本人の認知判断能力に問題がない状況であれば、本人との取引が可能なケースもある)」という見解を示しています。

故に本人による代理権付与と、代理人の届け出があれば、本人の認知能力低下時にも、銀行は代理人と金融取引可能と解釈しているわけです。

ちなみに全国銀行銀行協会の会長は2020年4月から三毛兼承 氏が勤めており(追記:2025年4月1日より半沢淳一 氏が就任)、この方は2021年4月からは三菱UFJ銀行の親会社である三菱UFJフィナンシャル・グループの取締役兼執行役会長にも就任されています。

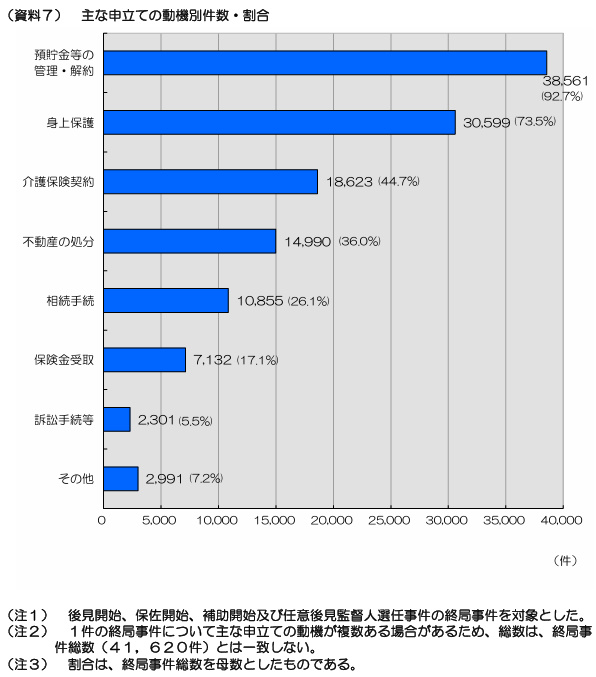

最近の銀行は本人確認が厳しくなっています。それは詐欺だったり犯罪やトラブルに巻き込まれないための処置というのは理解できるのですが、認知症の親を持つ子供たちが、親の生活のために必要なお金を引き落とすことすら難しくなっている現状があります。令和6年の統計によると、後見等申立ての92.7%が預貯金等の管理・解約が絡んで行われています。

(成年後見関係事件の概況 令和6年1月から12月までの集計より抜粋)

三菱UFJ銀行の予約型代理人サービスは2021年3月22日にサービスが開始されました。人生百年時代、成年後見人制度がなかなか広まらず、認知症患者が増えていくと予想される中、銀行が出してくれた1つの答えと言えるではないでしょうか。

最後に、もし三菱UFJ銀行の予約型代理人サービスや みずほ銀行の代理人予約サービスを使い代理人となった方がいらしたら、引き落としたお金の使い道、その領収書を保管しておくのをお勧めします。

親の世話をするということは、親がこれまでやってきた行為ができなくなったからということであり、所要を済ませるだけで1時間単位で時間が溶ける可能性があります。世話をしなかった他の相続人は、その苦労を知らずに預金の入出金やお金の使用について疑うの目を向けてくる場合があります。

お金が絡むと人は変わってしまうこと(妻や夫から言われて、追及してくる場合もある)があります。相続は揉めると終着がはるか遠くに行ってしまうので、代理人となった方は、自分自身を守るためにもお金の履歴や記録は残しておくとよいでしょう。

この記事は執筆当時の資料等に基づき作成されておりますが、完全性や正確性を保障するものではありません。記事の内容を参考にされる場合は、詳細な検討をお願いします。